Hopfen

- Humulus lupulus

- Gemeiner Hopfen, Wilder Hopfen, Waldhopfen

- (Fam. Hanfgewächse, Cannabaceae)

Kräuterbeschreibung

Humulus lupulus ist eine krautige Schlingpflanze, deren Wildform sich 2–6 m hoch (Kultursorten bis 8 m) an Bäumen und Sträuchern emporrankt (beim landwirtschaftlichen Anbau an Stangen und Gerüsten, die mit Längs- und Querseilen versehen sind). Hopfen wächst sehr schnell (rund 10 cm täglich, bei optimalen Bedingungen bis 35 cm), kann ein Alter von bis zu 50 Jahren erreichen und überdauert den Winter mit Hilfe eines dicken, weit verzweigten fleischigen Wurzelstocks (Rhizom). Aus diesem sprießen im Frühjahr vierkantige Triebe (Reben), die sich mit borstigen, ankerförmigen Kletterhaaren an Zweige von Bäumen, Sträuchern oder an Gerüste heften und stets im Uhrzeigersinn daran emporwinden. Die Laubblätter sind am Grunde herzförmig, ansonsten lang gestielt, rauh behaart, am Rand gezähnt und – bis auf die oberen – deutlich in 3–5 Lappen geteilt (wie Weinrebenblätter). Hopfenpflanzen sind getrenntgeschlechtlich (zweihäusig), d. h. an einer Pflanze erscheinen im Juli /August nur weibliche oder männliche Blüten.

Humulus lupulus ist eine krautige Schlingpflanze, deren Wildform sich 2–6 m hoch (Kultursorten bis 8 m) an Bäumen und Sträuchern emporrankt (beim landwirtschaftlichen Anbau an Stangen und Gerüsten, die mit Längs- und Querseilen versehen sind). Hopfen wächst sehr schnell (rund 10 cm täglich, bei optimalen Bedingungen bis 35 cm), kann ein Alter von bis zu 50 Jahren erreichen und überdauert den Winter mit Hilfe eines dicken, weit verzweigten fleischigen Wurzelstocks (Rhizom). Aus diesem sprießen im Frühjahr vierkantige Triebe (Reben), die sich mit borstigen, ankerförmigen Kletterhaaren an Zweige von Bäumen, Sträuchern oder an Gerüste heften und stets im Uhrzeigersinn daran emporwinden. Die Laubblätter sind am Grunde herzförmig, ansonsten lang gestielt, rauh behaart, am Rand gezähnt und – bis auf die oberen – deutlich in 3–5 Lappen geteilt (wie Weinrebenblätter). Hopfenpflanzen sind getrenntgeschlechtlich (zweihäusig), d. h. an einer Pflanze erscheinen im Juli /August nur weibliche oder männliche Blüten.

Weibliche Einzelblüten sind jeweils von einem Vorblatt (Tragblatt: Braktee) umschlossen und bilden gelbgrüne Blütenstände (= Scheinähren) mit zahlreichen Zapfenschuppen (Kelchblättern oder Hochblättern: Calyxen). Auf den Vorblättern und Zapfenschuppen befinden sich becherförmige Drüsen, in denen die Hauptwirkstoffe des Hopfens in Form von Harzkügelchen (u. a. mit ätherischem Öl und Bitterstoffen) abgesondert werden. Erntereif sind die 2,5–5 cm großen, eiförmigen Hopfenzapfen („Dolden”), wenn sie fest geschlossen sind und innen – von außen nicht sichtbar – gelbes, pulverartiges, klebriges und aromatisch duftendes Lupulin vorhanden ist.

Weibliche Einzelblüten sind jeweils von einem Vorblatt (Tragblatt: Braktee) umschlossen und bilden gelbgrüne Blütenstände (= Scheinähren) mit zahlreichen Zapfenschuppen (Kelchblättern oder Hochblättern: Calyxen). Auf den Vorblättern und Zapfenschuppen befinden sich becherförmige Drüsen, in denen die Hauptwirkstoffe des Hopfens in Form von Harzkügelchen (u. a. mit ätherischem Öl und Bitterstoffen) abgesondert werden. Erntereif sind die 2,5–5 cm großen, eiförmigen Hopfenzapfen („Dolden”), wenn sie fest geschlossen sind und innen – von außen nicht sichtbar – gelbes, pulverartiges, klebriges und aromatisch duftendes Lupulin vorhanden ist.

Männliche Blüten bilden lange, gelbgrüne Rispen. Nach der Windbestäubung entwickelt sich aus dem Fruchtknoten eine bis zu 6 cm lange, helle Nuss.

VERWANDTE KRÄUTER

Zur Gattung Humulus gehören die drei Arten Humulus lupulus (Gemeiner Hopfen und Kulturformen zur Bierherstellung), Humulus scandens syn. H. japonicus (Zierpflanze) und Humulus yunnanensis (Chinesischer Hopfen; nur regional in China).

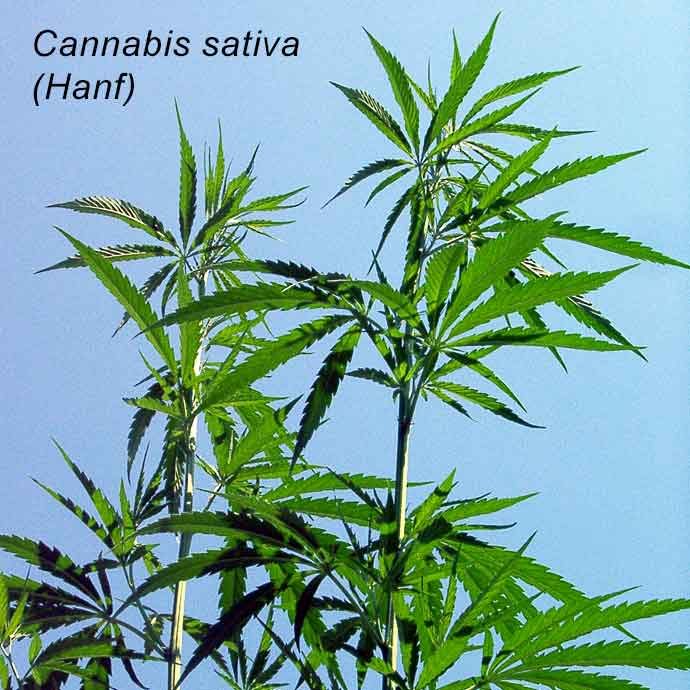

Namensgebende Art der etwa 10 Gattungen mit 170 Arten umfassenden Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) ist der Hanf. Unterschieden werden Cannabis sativa – mit einer Wildform (var. spontanea) und Kulturform (var. sativa) – und Cannabis indica (Indischer Hanf). Die ursprünglich in Zentralasien beheimatete Pflanze gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit und ist vielfach verwendbar: als Faserpflanze (u. a. für Seile, Papier und als Alternative zu Baumwolle), zur Gewinnung von Speiseöl (aus Samen) und ätherischem Öl (aus Blättern, Blüten) sowie als Arzneimittel (bei psychischen Beschwerden, Potential bei Krebserkrankungen). Landwirtschaftlichen Anbau von Nutzpflanzen gibt es z. B. in Steinheim / Ostwestfalen.

Namensgebende Art der etwa 10 Gattungen mit 170 Arten umfassenden Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) ist der Hanf. Unterschieden werden Cannabis sativa – mit einer Wildform (var. spontanea) und Kulturform (var. sativa) – und Cannabis indica (Indischer Hanf). Die ursprünglich in Zentralasien beheimatete Pflanze gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit und ist vielfach verwendbar: als Faserpflanze (u. a. für Seile, Papier und als Alternative zu Baumwolle), zur Gewinnung von Speiseöl (aus Samen) und ätherischem Öl (aus Blättern, Blüten) sowie als Arzneimittel (bei psychischen Beschwerden, Potential bei Krebserkrankungen). Landwirtschaftlichen Anbau von Nutzpflanzen gibt es z. B. in Steinheim / Ostwestfalen.

Hauptwirkstoffe von Rauschmitteln sind Cannabinoide in getrockneten Blättern, Blüten und Blütenständen weiblicher Pflanzen, verwendet als Arzneimittel (Spastik bei multipler Sklerose und schwerwiegenden Erkrankungen) oder – zumeist illegale – Droge in Marihuana (= getrocknete harzhaltige Blüten mit ihren kleinen Blättern) und Haschisch (= extrahiertes Harz).

Hauptwirkstoffe von Rauschmitteln sind Cannabinoide in getrockneten Blättern, Blüten und Blütenständen weiblicher Pflanzen, verwendet als Arzneimittel (Spastik bei multipler Sklerose und schwerwiegenden Erkrankungen) oder – zumeist illegale – Droge in Marihuana (= getrocknete harzhaltige Blüten mit ihren kleinen Blättern) und Haschisch (= extrahiertes Harz).

Vorkommen

HERKUNFT UND VERBREITUNG

Hopfen wird in Europa schon seit dem 8. Jahrhundert als Kulturpflanze angebaut. Als ursprüngliche Heimat werden Vorderasien, Osteuropa oder China vermutet. Heute ist er in den gemäßigten Gebieten Europas, Asiens und Amerikas nahezu weltweit verbreitet.

STANDORTE

Wilder Hopfen bevorzugt sonnige bis halbschattige, bisweilen schattige Standorte mit stickstoffreichen und eher feuchten Böden an Hecken, Zäunen, Gebüschen und Waldrändern sowie in zeitweise überfluteten Auwäldern und Erlenbrüchen, aber auch im Uferbereich von Flüssen und Bächen.

Das durch Erbanlagen bestimmte Erscheinungsbild des Hopfens (Phänotypus) kann durch Umwelteinflüsse verändert sein, u. a. durch Unterschiede bei Boden, Klima, Temperatur, Niederschlag und Meereshöhe (Estévez 2019). Humulus lupulus lässt sich in fünf Hauptsorten (Variationen) unterteilen: var. lupulus (Europa und westliches Asien), var. cordifolius (östliches Asien) und var. lupuloides, neomexicanus und pubescens in Nordamerika (Murakami et al. 2006), die sich noch weiter differenzieren lassen.

KULTIVIERUNG

Hopfen wird in mehreren Zuchtformen als Nutz-, Arznei- und Gartenpflanze kultiviert und kann zudem noch in der Küche verwendet werden.

Hauptanbauländer nördlich des Äquators sind die USA, Deutschland und Tschechien, in Europa auch Polen, Slowenien und Großbritannien; in der südlichen Hemisphäre Australien und Neuseeland. Großflächige landwirtschaftliche Anbaugebiete mit 3.600–4.500 Hopfenpflanzen pro Hektar befinden sich in Deutschland überwiegend in der Hallertau in Bayern; kleinere Flächen gibt es zudem in Baden-Württemberg (Tettnang/Schussental) und an Elbe-Saale. Österreich muss den weitaus größten Teil seines Hopfenbedarfs einführen, denn es existieren nur kleine Anbauflächen in Ober- und Niederösterreich (Mühlviertel, Waldviertel) und in der südlichen Steiermark. In der Schweiz ist der Hopfenanbau unbedeutend, z. B. im Fricktal nahe des Rheins und im Weinbaugebiet des Kantons Zürich.

Hauptanbauländer nördlich des Äquators sind die USA, Deutschland und Tschechien, in Europa auch Polen, Slowenien und Großbritannien; in der südlichen Hemisphäre Australien und Neuseeland. Großflächige landwirtschaftliche Anbaugebiete mit 3.600–4.500 Hopfenpflanzen pro Hektar befinden sich in Deutschland überwiegend in der Hallertau in Bayern; kleinere Flächen gibt es zudem in Baden-Württemberg (Tettnang/Schussental) und an Elbe-Saale. Österreich muss den weitaus größten Teil seines Hopfenbedarfs einführen, denn es existieren nur kleine Anbauflächen in Ober- und Niederösterreich (Mühlviertel, Waldviertel) und in der südlichen Steiermark. In der Schweiz ist der Hopfenanbau unbedeutend, z. B. im Fricktal nahe des Rheins und im Weinbaugebiet des Kantons Zürich.

In Deutschland wird Hopfen auf insgesamt 20.144 ha angebaut (GfH 2018). Die Zahl der Hopfenbaubetriebe hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verringert; zugleich vergrößerten die verbliebenen Betriebe ihre Anbauflächen. Der Anbau aromatischer Sorten hat auf Kosten des Bitterhopfens zugenommen, was wohl weltweit gilt (USDA 2018).

An einer Rebe entwickeln sich 5.000–10.000 Dolden, die das Brauen von ca. 400 Liter Bier ermöglichen (100 g Hopfen auf 100 Liter Bier). Geerntet wird Ende August/Anfang September; der Ertrag liegt je nach Sorte zwischen 1.250 und 2.700 kg/ha. In früheren Zeiten wurde Hopfen mit der Hand gepflückt, wozu damals bis zu 200.000 „Hopfenzupfer” im Einsatz waren. Heute werden die Dolden nach Abschneiden der Reben mit Pflückmaschinen – solche gibt es seit den 1950er Jahren – entfernt und getrocknet, für die Brauereien gemahlen und in „Pellet”-Form gepresst.

Die Vermehrung der weiblichen Pflanzen – nur diese sind verwertbar – erfolgt etwa Ende März über Stecklinge (Fechser). Die vegetative Vermehrung ist gleichfalls durch Wurzelteilung möglich.

Auch für Arzneimittel und andere, zumeist nichtalkoholische Getränke verwendeter Hopfen stammt allein aus landwirtschaftlich betriebenem Anbau, d. h. nicht von Wildpflanzen.

In heimischen Gärten ist der Hopfen wegen seiner sich emporwindenden Ranken und dekorativen Dolden beliebt. Als Schlingpflanze kann er sich jedoch nachteilig auf die umwundenen Bäume oder Sträucher auswirken. Kulturhopfen färbt sich ab Ende September gelb und braun. Ist die Pflanze oberirdisch abgestorben, hat sie alle verfügbaren Nährstoffe in ihre Wurzel eingelagert und die dürren Reste können knapp über dem Boden abgeschnitten werden.

In heimischen Gärten ist der Hopfen wegen seiner sich emporwindenden Ranken und dekorativen Dolden beliebt. Als Schlingpflanze kann er sich jedoch nachteilig auf die umwundenen Bäume oder Sträucher auswirken. Kulturhopfen färbt sich ab Ende September gelb und braun. Ist die Pflanze oberirdisch abgestorben, hat sie alle verfügbaren Nährstoffe in ihre Wurzel eingelagert und die dürren Reste können knapp über dem Boden abgeschnitten werden.

Eine zur Begrünung von Zäunen, Mauern, Rankgerüsten und Terrassen, als Sichtschutz und Schattenspender verwendete und oft in Zier- und Bauerngärten anzutreffende mehrjährige Sorte ist der grün-gelb farbige Goldhopfen Humulus lupulus „Aurea“, der mehr Sonne als gewöhnlicher Hopfen verträgt. Vom Goldhopfen werden nur männliche Pflanzen gehandelt, d. h. er setzt im Gegensatz zum überwiegend weiblichen Zierhopfen (z. B. „Golden Princess®”) und Zwerghopfen (z. B. „Gimli”) keine Blüten an. Angeboten wird auch der einjährige Japanische Hopfen Humulus scandens syn. H. japonicus als Zierpflanze in Gartenanlagen; er wird über Samen vermehrt.

UMWELT, NATURSCHUTZ

Wild wachsender Hopfen Humulus lupulus kommt in Mitteleuropa relativ häufig vor, besonders in Auwäldern. Er zählt daher nicht zu den besonders schützenswerten Pflanzenarten der Roten Listen. Aus Naturschutz-Sicht ist die Hausbegrünung mit diesem Hopfen positiv zu sehen, denn er bietet Lebensraum für viele Insekten, z. B. Schmetterlinge (u. a. für das Tagpfauenauge (Aglais io), dessen Raupen zwar die Brennessel (Urtica sp.) bevorzugen, aber auch an Hopfen fressen).

Wild wachsender Hopfen Humulus lupulus kommt in Mitteleuropa relativ häufig vor, besonders in Auwäldern. Er zählt daher nicht zu den besonders schützenswerten Pflanzenarten der Roten Listen. Aus Naturschutz-Sicht ist die Hausbegrünung mit diesem Hopfen positiv zu sehen, denn er bietet Lebensraum für viele Insekten, z. B. Schmetterlinge (u. a. für das Tagpfauenauge (Aglais io), dessen Raupen zwar die Brennessel (Urtica sp.) bevorzugen, aber auch an Hopfen fressen).

Nicht so gerne gesehen werden fremde (invasive) Arten, die als Gartenpflanzen beworben werden und sich außerhalb der Gärten auch in der freien Natur ausbreiten. Hierzu gehört vor allem der Japanische Hopfen Humulus japonicus. Durch Samenverbreitung kann er sehr schnell große Flächen einnehmen und die vorhandene Vegetation überdecken: Bäume und Sträucher bewachsen, den Unterbewuchs beschatten, die Artenvielfalt reduzieren und einheimische Pflanzen verdrängen.

Brauchtum

BRAUCHTUM

Wie Siedlungsfunde belegen, dürfte die Hopfennutzung spätestens in der Zeit des Übergangs von Jäger- zu Sammlerkulturen begonnen haben (Reichholf 2010), als die Menschen anfingen, sesshaft zu werden und Landwirtschaft zu betreiben (Neolithikum; in Europa vor ganz grob 7.000 Jahren). Sicher hatten Kelten und Germanen auch recht bald erkannt, dass mit Wasser vermischtes Getreide nach einigen Tagen gärt. Der nächste Schritt war nicht mehr weit: Herstellung eines alkoholischen Getränks aus vergorenem Getreide (= „Brauen”) und Zugabe von Hopfen zwecks längerer Haltbarkeit. Zum Brauen sollen ihn die Babylonier und Sumerer seit etwa 3.000 v. Chr. verwendet haben und bei den alten Ägyptern war Bier neben Brot ein Grundnahrungsmittel.

Die Römer entdeckten auch den Wert des Hopfens als Gemüse-, Heil- und Gartenpflanze. Nach Plinius d. Ä. (✝︎ 79 n. Chr.) sollen die jungen Sprosse wie Spargel zubereitet worden sein.

Urkundlich belegt ist die Schenkung eines Hopfengartens 768 durch Pippin (Vater von Karl dem Großen) an die Abtei St. Denis bei Paris (Wala 2020). Das 8. Jh. wird daher als Beginn der intensiveren Hopfenverwendung in Mitteleuropa angesehen. Die Braukunst wurde damals vor allem in den Klöstern gepflegt, denn das Bier diente hier als nahrhafte Fastenspeise und sollte zudem die sexuelle Erregung dämmen. Im Gegensatz dazu galt der Hopfen bei slawischen Stämmen als Fruchtbarkeitssymbol. Wegen der Unreinheit des Wassers war Bier im Mittelalter nahezu unverzichtbar und diente zugleich als Nahrungs- und Genussmittel.

Urkundlich belegt ist die Schenkung eines Hopfengartens 768 durch Pippin (Vater von Karl dem Großen) an die Abtei St. Denis bei Paris (Wala 2020). Das 8. Jh. wird daher als Beginn der intensiveren Hopfenverwendung in Mitteleuropa angesehen. Die Braukunst wurde damals vor allem in den Klöstern gepflegt, denn das Bier diente hier als nahrhafte Fastenspeise und sollte zudem die sexuelle Erregung dämmen. Im Gegensatz dazu galt der Hopfen bei slawischen Stämmen als Fruchtbarkeitssymbol. Wegen der Unreinheit des Wassers war Bier im Mittelalter nahezu unverzichtbar und diente zugleich als Nahrungs- und Genussmittel.

Schon Hildegard von Bingen († 1179): „Seine Bitterkeit verhindert die Zersetzung von Getränken und erhöht die Haltbarkeit” (von Bingen 1997) und Albertus Magnus († um 1280) verwiesen auf die konservierende Wirkung des Hopfens. Seine schlaf- und verdauungsfördernde Wirkung beschrieb der andalusische Arzt Ebn Baitar († 1248), dessen Aufzeichnungen über das Heilkräuterwissen der Araber in den mittelalterlichen Klöstern weit verbreitet waren (Sontheimer 1840/42). Nach arabischem Vorbild wurde von Alchimisten Weingeist („aqua vitae”) destilliert, dem man vielfache Heilwirkung zuschrieb.

Schon Hildegard von Bingen († 1179): „Seine Bitterkeit verhindert die Zersetzung von Getränken und erhöht die Haltbarkeit” (von Bingen 1997) und Albertus Magnus († um 1280) verwiesen auf die konservierende Wirkung des Hopfens. Seine schlaf- und verdauungsfördernde Wirkung beschrieb der andalusische Arzt Ebn Baitar († 1248), dessen Aufzeichnungen über das Heilkräuterwissen der Araber in den mittelalterlichen Klöstern weit verbreitet waren (Sontheimer 1840/42). Nach arabischem Vorbild wurde von Alchimisten Weingeist („aqua vitae”) destilliert, dem man vielfache Heilwirkung zuschrieb.

Noch heute wird erzählt, dass Hopfenpflücker während der Ernte eingeschlafen seien. Arzneilich galt die Pflanze als Mittel gegen die verschiedensten Beschwerden, u. a. Schlafstörungen, nervöse Unruhe, Angstzustände, Magen- und Verdauungsproblemen, Gelbsucht und Leberbeschwerden. Sie sollte blutreinigend und harntreibend wirken, die Menstruation fördern und in Ziegenmilch gekocht gegen Skorbut, Herpes und Würmer helfen. Im 19. Jh. verwies der Arzt und Homöopathie-Kritiker Christof Wilhelm Hufeland († 1836) auf die Bedeutung der im Hopfen enthaltenen Bittermittel für die Verdauung.

Noch heute wird erzählt, dass Hopfenpflücker während der Ernte eingeschlafen seien. Arzneilich galt die Pflanze als Mittel gegen die verschiedensten Beschwerden, u. a. Schlafstörungen, nervöse Unruhe, Angstzustände, Magen- und Verdauungsproblemen, Gelbsucht und Leberbeschwerden. Sie sollte blutreinigend und harntreibend wirken, die Menstruation fördern und in Ziegenmilch gekocht gegen Skorbut, Herpes und Würmer helfen. Im 19. Jh. verwies der Arzt und Homöopathie-Kritiker Christof Wilhelm Hufeland († 1836) auf die Bedeutung der im Hopfen enthaltenen Bittermittel für die Verdauung.

Traditionelles Arzneimittel war der Hopfen ebenso bei den amerikanischen Ureinwohnern, die ihn als Beruhigungsmittel, Antirheumatikum, Schmerzmittel, bei gynäkologischen Problemen und Entzündungen von Niere und Harnwegen verwendeten.

WISSENSWERTES

Hopfen-Museen gibt es in 85283 Wolnzach und 88069 Tettnang; einen Hopfenlehrpfad in 93336 Tettenwang-Altmannstein im Naturpark Altmühltal.

Ätherische Öle der Hopfendolden schützen die Bestände der Bibliotheken vor Schadinsekten. Hinter die Bücher gelegt, regulieren sie zudem die Luftfeuchtigkeit.

Findet eine Befruchtung statt, verändern die Dolden im Reifeprozess ihren Geschmack und nicht allein die Qualität des Hopfens geht verloren: Weitere Nachteile für Bierbrauer sind ein engerer Zeitrahmen zum Einbringen der Ernte, geringerer Ertrag, aufwendigere Verarbeitung und eine schlechtere Produktqualität.

Findet eine Befruchtung statt, verändern die Dolden im Reifeprozess ihren Geschmack und nicht allein die Qualität des Hopfens geht verloren: Weitere Nachteile für Bierbrauer sind ein engerer Zeitrahmen zum Einbringen der Ernte, geringerer Ertrag, aufwendigere Verarbeitung und eine schlechtere Produktqualität.

In bayerischen Gemeinden mit Hopfenanbau müssen daher – um das Aufkommen männlicher Hopfenpflanzen und damit die Befruchtung zu verhindern – seit 1956 sämtliche wild wachsenden Hopfenpflanzen entfernt werden (Hopfenverordnung → jpg). Wer gegen die Verordnung verstößt, wird bestraft.

Im lateinischen Namen stecken die Begriffe humus (= Erde, Boden) und lupus (= Wolf), die Endung -lus ist die Verkleinerungsform. Wie der Wolf seine Beute fängt, so erwürgt der Hopfen beim Wachsen die Pflanzen, welche er umwindet. Das Wort „Hopfen“ ist seit dem 11. oder 12. Jh. in Gebrauch und auf den altgermanischen Wortstamm „hoppan“ (= klettern) zurückzuführen.

Eigenschaften

WESENTLICHE INHALTSSTOFFE, EIGENSCHAFTEN, WIRKUNGEN

Als Nutzpflanze sind für Bierbrauer allein weibliche Blüten verwertbar, denn nur diese bilden in der Oberfläche ihrer Trag- und Kelchblätter u. a. den Bitterstoff Lupulin, der das Bier würzt und es zugleich haltbarer macht.

Die Bitterstoffe dienen der Unterscheidung von Hopfensorten nach Bitterhopfen (Anbau auf 44,6 % der Fläche in Deutschland), Aromasorten (49,5 %) und „Flavour”-Sorten (5,9 %). Beim Bitterhopfen dominieren stark bitter schmeckende Bitterstoffe von α-Säuren (α-Lupulinsäure = Humulon; 12–20 %); bei den Aromasorten die in frischem Zustand wenig bitteren „β-Säuren“ (β-Lupulinsäure = Lupulon; 3–9 %), ätherische Öle und Polyphenole. Flavour-Sorten besitzen eigene Geschmacksrichtungen (Vertrieb oft als Bier-Mischgetränke). Als „Hopfenharz” werden die α- und β-Bittersäuren zusammengefasst.

Die Bitterstoffe dienen der Unterscheidung von Hopfensorten nach Bitterhopfen (Anbau auf 44,6 % der Fläche in Deutschland), Aromasorten (49,5 %) und „Flavour”-Sorten (5,9 %). Beim Bitterhopfen dominieren stark bitter schmeckende Bitterstoffe von α-Säuren (α-Lupulinsäure = Humulon; 12–20 %); bei den Aromasorten die in frischem Zustand wenig bitteren „β-Säuren“ (β-Lupulinsäure = Lupulon; 3–9 %), ätherische Öle und Polyphenole. Flavour-Sorten besitzen eigene Geschmacksrichtungen (Vertrieb oft als Bier-Mischgetränke). Als „Hopfenharz” werden die α- und β-Bittersäuren zusammengefasst.

Während α-Säuren besonders gegen Entzündungen wirken, hemmen β-Säuren das Wachstum gram-positiver Bakterien (z. B. Listeria, Clostridium, Staphylococcus, Streptococcus, Streptomyces), wobei Lupulonderivate wirksamer sind als Humulonderivate. Lupulon wirkt auch antibakteriell gegen einige gram-negative Bakterien einschließlich Helicobacter pylori (Čermák et al. 2015). Hopfen-Bitterstoffe lassen sich somit als natürliche Biozide verwenden, z. B. als Konservierungsstoffe in der Lebensmittelindustrie, Antibiotikum in der Tierernährung, zur Hygienisierung biogener Abfälle, Beseitigung von Schimmelpilz, Geruch- und Hygieneverbesserung (Bocquet et al. 2018a, 2018b; LFL/GfH 2019).

Nach Hauptinhaltsstoffen und Aroma des ätherischen Öls – 0,3–1,0 % mit Mono- und Sesquiterpenen, u. a. Myrcen und Humulen – wird auch zwischen Myrcen- und Humulensorten unterschieden.

Als weitere Hauptbestandteile des Hopfens seien Flavonoide (u. a. Quercetin, Kämpferol und Myricetin als Glykoside; 0,5–1,5 %), Gerbstoffe und Phenolcarbonsäuren genannt. Durch den hohen Gehalt an Polyphenolen (ca. 2–5 %; u. a. Tannine) hat Hopfen neben stark antioxidativen und entzündungshemmenden wohl auch antimikrobielle und krebsvorbeugende, beruhigende und schlaffördernde Eigenschaften. Die Ergebnisse einer mit gesunden Krankenschwestern durchgeführten Studie wiesen darauf hin, dass ein mäßiger Konsum von alkoholfreiem Bier (333 ml pro Tag über 14 Tage) beruhigend wirkt und eine Verbesserung des Schlaf- / Wachrhythmus in einer arbeitsstressigen Arbeitsumgebung ausübt (Franco et al. 2012).

Die Förderung der Speichel- und Magensaftsekretion wirkt appetitanregend. Bei Ratten verminderte die Zugabe von Hopfenextrakten die negativen Auswirkungen einer zu fettreichen Ernährung auf die Gewichtszunahme (Draft Report 2016).

Die östrogene, d. h. den weiblichen Sexualhormonen entsprechende Wirkung ist auf 8-Prenylnaringenin zurückzuführen (Keiler et al. 2013), bei dem es sich um das stärkste der bisher bekannten Phytoöstrogene handelt. Es kann die Blut-Hirn-Schranke passieren und über die vom Hypothalamus gesteuerte Hypophyse die Hormonsynthese (mit-)regulieren. Nach Trocknen und Kochen des Hopfens – z. B. bei der Bierherstellung – ist das in nur geringer Menge enthaltene Phytoöstrogen aber kaum noch wirksam und kann daher keine Verweiblichung („Bierbrüste”, Verweichlichung) männlicher Biertrinker hervorrufen. Treten solche dennoch auf, sind sie zumeist auf Übergewicht zurückzuführen, denn in überschüssigen Fettzellen werden männliche Geschlechtshormone zum Teil in weibliche umgewandelt.

In frischem Hopfen vorhandene Phytohormone werden als „sanfte Hormontherapie” in der Frauenheilkunde angewendet, z. B. mit Medikamenten zur Regulierung des Hormonstoffwechsels in den Wechseljahren.

FORSCHUNG

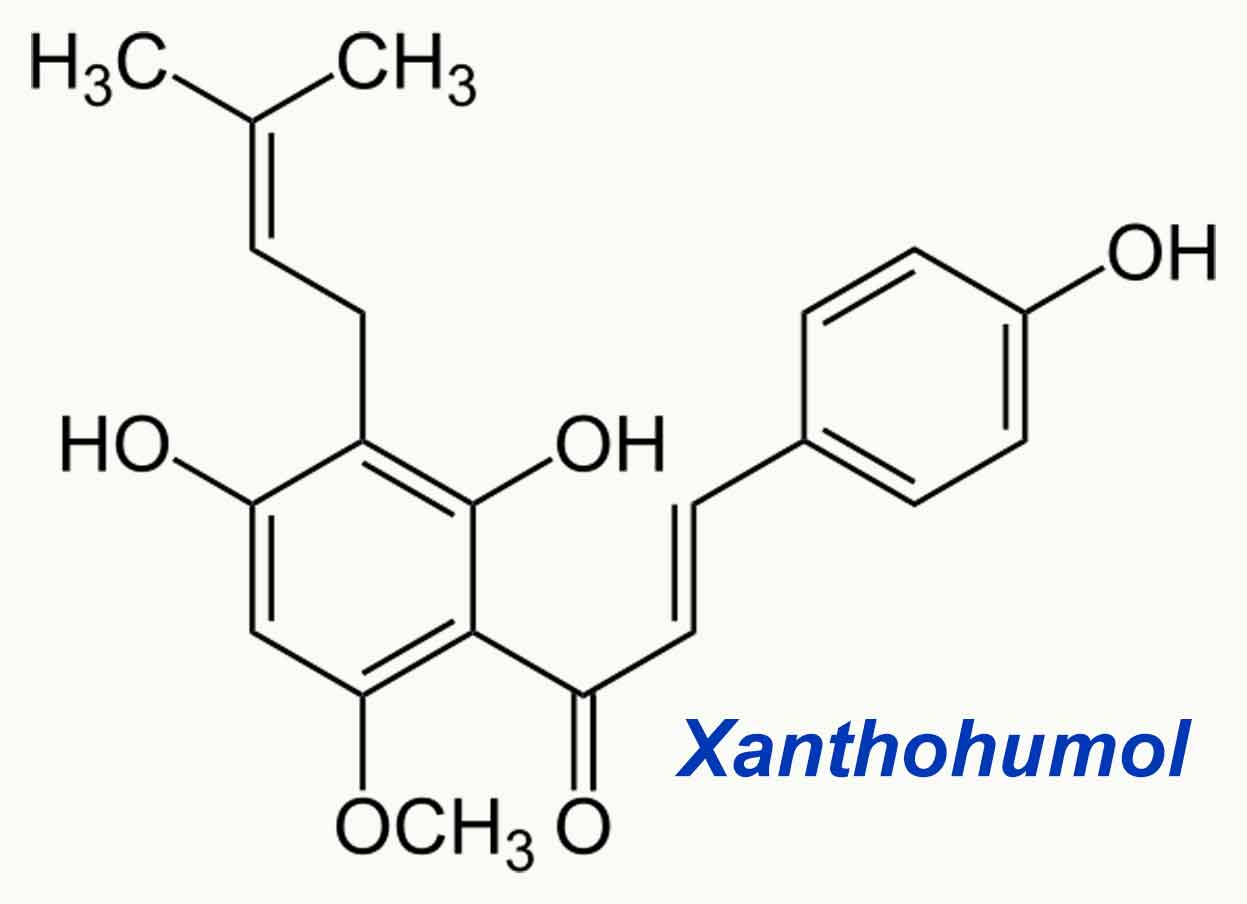

Das im Lupulin enthaltene „Xanthohumol” (= ein den Pflanzenpolyphenolen zugeordnetes Flavonoid der Chalkongruppe) kommt mit einem Gewichtsanteil von 0,1–1,0 % allein im Hopfen und dort vor allem in den Bitterstoffsorten vor. Beim Brauprozess findet durch Erhitzen eine Isomerisierung in das weniger wirksame „Isoxanthohumol” statt, welches wiederum mehrfach umgewandelt wird. Weil die beiden Inhaltsstoffe im Endprodukt Bier nur noch zu einem Anteil von ca. 1,5 mg/l enthalten sind, bemüht man sich um Möglichkeiten, diese anzureichern. Grund ist u. a. deren Fähigkeit, das Wachstum von Tumorzellen zu hemmen (Details: Bocquet et al. 2018b), was neue Perspektiven in der Krebs-Grundlagenforschung wie auch der Vorbeugung und Behandlung zahlreicher weiterer Krankheiten aufzeigt (Bocquet et al. 2018b; LFL/GfH 2019; Rossi et al. 2019). Zur Anreicherung werden neben biochemischen auch biotechnologische Methoden angewandt, z. B. genetische Transformation, Spross-, Haarwurzel-, Kallus- oder Zellsuspensionskulturen mittels Mikropropagation (= Mikrovermehrung) und Gewebekulturen.

Das im Lupulin enthaltene „Xanthohumol” (= ein den Pflanzenpolyphenolen zugeordnetes Flavonoid der Chalkongruppe) kommt mit einem Gewichtsanteil von 0,1–1,0 % allein im Hopfen und dort vor allem in den Bitterstoffsorten vor. Beim Brauprozess findet durch Erhitzen eine Isomerisierung in das weniger wirksame „Isoxanthohumol” statt, welches wiederum mehrfach umgewandelt wird. Weil die beiden Inhaltsstoffe im Endprodukt Bier nur noch zu einem Anteil von ca. 1,5 mg/l enthalten sind, bemüht man sich um Möglichkeiten, diese anzureichern. Grund ist u. a. deren Fähigkeit, das Wachstum von Tumorzellen zu hemmen (Details: Bocquet et al. 2018b), was neue Perspektiven in der Krebs-Grundlagenforschung wie auch der Vorbeugung und Behandlung zahlreicher weiterer Krankheiten aufzeigt (Bocquet et al. 2018b; LFL/GfH 2019; Rossi et al. 2019). Zur Anreicherung werden neben biochemischen auch biotechnologische Methoden angewandt, z. B. genetische Transformation, Spross-, Haarwurzel-, Kallus- oder Zellsuspensionskulturen mittels Mikropropagation (= Mikrovermehrung) und Gewebekulturen.

Die Erhöhung des Xanthohumol-Anteils im Bier ist unter Einhaltung des Reinheitsgebots gelungen (Hoepfner; Patent von 2004), war jedoch nicht ganz problemlos (erhöhte Trübungsneigung und Nitratgehalt; Forster et al. 2002). Nach einem erfolglosen Vermarktungsversuch 2005 erhielt das als „Gesundheitsgetränk” (Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel) beworbene Bier unter dem Namen „Xan Wellness” (Xan = Abk. von Xanthohumol) eine neue Chance.

Bemerkenswert erscheinen das antivirale Potential – z. B. BVDV (Durchfallvirus), HCV (Hepatitis C-Virus), HIV-1 (Humanes Immundefizienzvirus) und einige Herpesviren – und die antiparasitäre Wirkung von Xanthohumol, z. B. gegen Plasmodien (→ Malaria) und Sandmücken (→ Leishmaniose). Seine antimykotische Aktivität erstreckt sich in erster Linie auf humanpathogene (= den Menschen krankmachende) Pilzarten, nicht jedoch auf jene Hefen, die zur Bierherstellung eingesetzt werden (Saccharomyces sp.).

Da bisher nur 5 % der Hopfenernte für etwas anderes als zum Bierbrauen verwendet wird, gibt es Überlegungen, welches weitere Potential noch in der Pflanze steckt. So haben z. B. die inneren und festeren Teile der Hopfenrebe gute Isolationseigenschaften und eignen sich für Isolationsfüllungen und Isoliermatten. Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit könnten sie ebenfalls zu Fasern für Formteile (z. B. Türverkleidungen) oder andere technische Anwendungen verarbeitet werden (LFL/GfH 2019).

WARNHINWEISE

Bei empfindlichen Personen kann Hopfen eine allergische Kontaktdermatitis, die sogenannte.„Hopfenpflückerkrankheit” auslösen. Ursache ist ein Hautkontakt mit frischen Hopfenzapfen, der u. a. Blasenbildung auf der Haut, Bindehautentzündung, Gelenkbeschwerden, Kopfschmerz und Schläfrigkeit verursachen kann. Zudem wurden Atemwegserkrankungen bei Brauereiarbeitern im Zusammenhang mit Hopfenstaub beschrieben. Die dafür verantwortliche Substanz ist noch nicht genau bekannt. Vermutliche Gründe für Hautreizungen werden im mechanischen Abrieb durch die rauhen Borsten der Kletterhaare oder im gelben, pulverförmigen Sekret der Drüsenhaare (Lupulin) vermutet (Draft Report 2016). Ansonsten wird die orale Aufnahme von Hopfenprodukten nicht zuletzt aufgrund der langen Verwendung im Bier als unbedenklich angesehen.

Bei empfindlichen Personen kann Hopfen eine allergische Kontaktdermatitis, die sogenannte.„Hopfenpflückerkrankheit” auslösen. Ursache ist ein Hautkontakt mit frischen Hopfenzapfen, der u. a. Blasenbildung auf der Haut, Bindehautentzündung, Gelenkbeschwerden, Kopfschmerz und Schläfrigkeit verursachen kann. Zudem wurden Atemwegserkrankungen bei Brauereiarbeitern im Zusammenhang mit Hopfenstaub beschrieben. Die dafür verantwortliche Substanz ist noch nicht genau bekannt. Vermutliche Gründe für Hautreizungen werden im mechanischen Abrieb durch die rauhen Borsten der Kletterhaare oder im gelben, pulverförmigen Sekret der Drüsenhaare (Lupulin) vermutet (Draft Report 2016). Ansonsten wird die orale Aufnahme von Hopfenprodukten nicht zuletzt aufgrund der langen Verwendung im Bier als unbedenklich angesehen.

Beim Sammeln von Wildpflanzen könnte Hopfen mit der sehr giftigen Weißen oder Roten Zaunrübe (Bryonia alba, B. dioica) verwechselt werden, besonders wenn diese noch nicht blühen und fruchten. Im Unterschied zum Hopfen klettert die Zaunrübe mit Hilfe von Ranken. Ihre Blüten sind grünlichweiß, trichterförmig und 5-zählig, die Früchte kugelige rote oder schwarze Beeren.

Beim Sammeln von Wildpflanzen könnte Hopfen mit der sehr giftigen Weißen oder Roten Zaunrübe (Bryonia alba, B. dioica) verwechselt werden, besonders wenn diese noch nicht blühen und fruchten. Im Unterschied zum Hopfen klettert die Zaunrübe mit Hilfe von Ranken. Ihre Blüten sind grünlichweiß, trichterförmig und 5-zählig, die Früchte kugelige rote oder schwarze Beeren.

Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET

Nur ein geringer Teil des angebauten und geernteten Hopfens wird medizinisch verwendet, zumeist als mildes Schlaf- und Beruhigungsmittel (Sedativum). Indikationen (nach Kommission E) sind Schlafstörungen, Unruhe- und Angstzustände.

In der Volksheilkunde wird Hopfen nach Erfahrungswissen auch bei nervösen, nicht entzündlich bedingten Magen- und Darmleiden (z. B. aufgrund von Stress), Darmkrämpfen und Durchfall, Appetitlosigkeit, Reizblase und ungewolltem Harnverlust eingesetzt.

Gegen Unruhezustände, Nervosität und Einschlafstörungen wird Hopfen in der Regel als Kräutermischung zusammen mit Baldrianwurzel (Valeriana sp.) oder auch Melissenblättern (Melissa officinalis) angeboten.

ANWENDUNGSART

Verwendet werden Hopfenzapfen (Lupuli strobulus; DAB 10) als geschnittene Droge, Drogenpulver oder Trockenextraktpulver für Aufgüsse, Abkochungen oder andere Zubereitungen, z. B. als Tinktur oder Teeaufguss; Einzeldosis: 0,5 g Droge.

Verwendet werden Hopfenzapfen (Lupuli strobulus; DAB 10) als geschnittene Droge, Drogenpulver oder Trockenextraktpulver für Aufgüsse, Abkochungen oder andere Zubereitungen, z. B. als Tinktur oder Teeaufguss; Einzeldosis: 0,5 g Droge.

Für einen Teeaufguss verwendet man 1 Teelöffel geschnittenen Hopfenzapfen auf eine Tasse kochendes Wasser, abdecken, ca. 8–10 Min. ziehen lassen und abfiltern; Dosis: 1–2 Tassen täglich, jedoch nicht als Dauergetränk. Wem Hopfentee nicht schmeckt, der kann sich andere Kräuter mit beruhigender Wirkung hinzumischen, z. B. Melissenblätter oder Lavendelblüten (Lavandula angustifolia).

Ein beruhigendes Vollbad wirkt am besten eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen: 20 g Hopfendroge auf 400 ml kochendes Wasser, 10 Min. ziehen lassen und dem Badewasser (34 °C, max. 37 °C; 20 Min. Badedauer) beifügen.

Im Fachhandel sind auch Fertigarzneien – zumeist Dragees und oft in Kombination mit anderen Phytopharmaka – im Angebot.

Produkte

GETRÄNKE

Hopfen eignet sich zur Abrundung des Geschmacks bei der Herstellung von Likör und Schnaps. Im Handel wird auch Hopfen-Limonade angeboten. Das mit Abstand wichtigste Hopfen-Getränk ist jedoch das Bier: Bevor das 1516 in Ingolstadt beschlossene Reinheitsgebot (→ pdf) – nach dem Bier nur noch Gerste, Hopfen und Wasser enthalten darf – erlassen wurde, würzte man Bier vor allem in Norddeutschland viele Jahrhunderte lang mit der Kräutermischung „Grut” (erst nach dem 13. Jh. dominierte auch hier der Hopfen). Grut-Bier enthielt die Bitterstoffe des Sumpfporsts (Rhododendron tomentosum, leicht giftig); oft vermischt mit dem würzig-bitter schmeckenden Gagelstrauch (Myrica gale), wobei die beiden Pflanzen in der Vergangenheit aufgrund z. T. identischer volkstümlicher Namensgebung („Porst”) sehr oft verwechselt wurden. Sie stehen heute auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen. In Jütland/Dänemark wird der dort noch häufiger vorkommende Gagelstrauch zur Herstellung von Gagelbier, Gagelschnaps (Porsesnaps) und Kräuterlikör verwendet; im Bierland Belgien ist ein Bio-Gagelbier erhältlich.

Hopfen eignet sich zur Abrundung des Geschmacks bei der Herstellung von Likör und Schnaps. Im Handel wird auch Hopfen-Limonade angeboten. Das mit Abstand wichtigste Hopfen-Getränk ist jedoch das Bier: Bevor das 1516 in Ingolstadt beschlossene Reinheitsgebot (→ pdf) – nach dem Bier nur noch Gerste, Hopfen und Wasser enthalten darf – erlassen wurde, würzte man Bier vor allem in Norddeutschland viele Jahrhunderte lang mit der Kräutermischung „Grut” (erst nach dem 13. Jh. dominierte auch hier der Hopfen). Grut-Bier enthielt die Bitterstoffe des Sumpfporsts (Rhododendron tomentosum, leicht giftig); oft vermischt mit dem würzig-bitter schmeckenden Gagelstrauch (Myrica gale), wobei die beiden Pflanzen in der Vergangenheit aufgrund z. T. identischer volkstümlicher Namensgebung („Porst”) sehr oft verwechselt wurden. Sie stehen heute auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen. In Jütland/Dänemark wird der dort noch häufiger vorkommende Gagelstrauch zur Herstellung von Gagelbier, Gagelschnaps (Porsesnaps) und Kräuterlikör verwendet; im Bierland Belgien ist ein Bio-Gagelbier erhältlich.

Ansonsten gebrauchte man in früheren Zeiten zum Brauen von Grut und anderem Bier auch allerlei andere Zutaten: Neben Wurzeln, Ruß und Spänen waren dies vor allem Pflanzen mit Bitterstoffen, u. a. Benediktenkraut (Cnicus benedictus), Enzianwurzel (Gentiana lutea), Schafgarbe (Achillea millefolium), Wermut (Artemisia absinthium) oder gar mit Giftstoffen, die psychoaktiv, euphorisierend, betäubend oder gar tödlich sein können, z. B. Bilsenkraut (Hyoscyamus niger), Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) oder Schierling (Conium maculatum). Den bitteren Geschmack versuchte man durch Zugabe von Honig zu mildern.

Mitbestimmend für das heutige Bier-Aroma ist das aus etwa 300–400 Einzelsubstanzen bestehende ätherische Öl des Hopfens. Die meisten Verbindungen mit ätherischem Öl gehen jedoch beim Kochen der Würze aufgrund geringer Wasserlöslichkeit und schneller Verdunstung verloren: etwa 85–95% des ätherischen Öls verdampft und ein weiterer Teil der verbleibenden 5–15% wird nach Filtration der Hefen entfernt (was sich durch Beigabe von Hopfen nach der ersten Gärung und vor dem Abfüllen verbessern lässt) (Bocquet et al. 2018b). Dennoch gehört Bier – ebenso wie Wein – zu jenen Lebensmitteln, deren Aroma sich durch Analyse selbst von mehreren Einzelsubstanzen nicht umfassend beschreiben lässt – und genau dies macht solche Getränke für die Konsumenten interessant.

SPEISEN

Hopfendolden duften aromatisch und haben einen würzig-bitteren Geschmack. Werden sie jedoch zu lange gelagert, nimmt ihr Ölgehalt ab und die wenig stabilen Bitterstoffe oxidieren, polymerisieren oder isomerisieren, wobei der dabei entstehende schlechte Geruch auf Isovaleriansäure zurückzuführen ist. Hopfen sollte somit immer frisch verarbeitet werden.

Junge Triebe (etwa 15 cm lang) können gedünstet oder – nur ganz kurz gekocht – wie Spargel oder Gemüse zubereitet werden. Als „Hopfenspargel” (oder „Hopfensprossen”) werden in der Erde befindliche Wurzeltriebe der Hopfenpflanze bezeichnet; sie sind als teure Delikatesse erhältlich. Unter „Hopfentriebe” versteht man die jungen, weichen und noch blattlosen Ranken.

Der nach dem Kochen von Hopfenzapfen vorhandene Sud eignet sich zum Aromatisieren von Soßen oder Süßspeisen. Zart werden Hopfenzapfen auch durch Einlegen in Öl. Hopfenblätter lassen sich nach dem Blanchieren mit Reis und anderen Zutaten füllen.

KOSMETIK

Hopfenöl ist ein angenehmer Duftstoff in Hautlotionen. Weitere im Handel erhältliche Wellness-Produkte mit Hopfen sind z. B. Badesalz (z. B. mit Hopfentinktur und Melisse), Cremes und Lippenbalsam (mit ätherischem Öl und Fetten), Duschgel, Badeseifen, Schaumbäder, Wasch- und Haarmittel (Spülung, Shampoo, Haarspray).

Lipidextrakte des Hopfens sind bei psychischen Behandlungen im Rahmen einer Dufttherapie verwendbar. Bei Schlafstörungen oder nervösen Unruhezuständen sollen Hopfenkissen einschläfernd und beruhigend wirken: Hierbei entsteht durch Autooxidation von Humulon und Lupulon bei längerer Lagerung leicht flüchtiges 2-Methyl-3-buten-ol, das bei Tierversuchen stark beruhigend wirkte (Schilcher & Kammerer 2010). Die Kissen werden im Abstand von rund 6 Tagen jeweils neu mit Hopfenzapfen gefüllt.

TIPPS

Wird die Hopfenpflanze verletzt, sondert sie an der betreffenden Stelle eine wässrige, durchsichtige Flüssigkeit ab. Es ist ratsam, diese Flüssigkeit von der Kleidung fernzuhalten, denn sie verursacht braune Flecken – diese erscheinen jedoch erst dann, wenn die Kleidung gewaschen wurde. Handelt es sich dagegen um eine dickere und klebrige Flüssigkeit, wurde sie wahrscheinlich von Blattläusen abgesondert (sogenannter „Honigtau”, zuckerhaltig).

Wer eine Hopfenpflanze in seinem Garten entfernen will, wird feststellen, dass sich ihr umfangreiches Wurzelwerk nur mühsam beseitigen lässt und die im Boden verbliebenen Reste immer wieder austreiben. Als vielleicht einfachste Methode hat sich bewährt, den Austrieb immer wieder abzuschneiden. Die Pflanze wird sodann von Jahr zu Jahr schwächer und dürfte ihre Austriebsbemühungen nach etwa 3–4 Jahren einstellen. Als Alternative bietet sich an, den Hopfen von Anfang an in große Kübel zu pflanzen. Dies erhöht jedoch den Pflegebedarf und es muss häufiger gewässert werden.

→ nach oben

→ zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 12. November 2020

Letzte inhaltliche Änderung/Überprüfung: 12. November 2020

Zitierweise:

Pelz, Gerhard Rudi & Birgitt Kraft (2020): Hopfen (Humulus lupulus) – in: Kräuter-ABC, Website der Stiftung zur internationalen Erhaltung der Pflanzenvielfalt in Brunnen/Schweiz: www.kraeuterabc.de (abgerufen am ……).

BILDNACHWEISE UND ZITIERTE LITERATUR

Bildnachweise

• Hopfenzeichnungen (Tafel): Thomé, O. W. (1885): Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. – Bd. 1–3; Gera. (Foto: BioLib.de);

• Hopfenverordnung von 1956: Ausrottung des männlichen Hopfens / Verordnung über die Bekämpfung wilden Hopfens vom 21. Nov. 1956. – Verb. Dtsch. Hopfenpflanzer e. V., 85283 Wolnzach (https://www.deutscher-hopfen.de/de/Hopfen-Info/Maennlicher-Hopfen—Ausrottung-und-Verordnungen); abgerufen am 8. April 2020 (Layout verändert);

• Hopfenernte um 1830: Lithographie von Felix Joseph Lipowski (Privatbesitz);

• Bierbreuwer: Amman/Sachs (1568): Die Bierbreuwer. Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln Durch d. weitberümpten Hans Sachsen gantz fleissig beschrieben u. in teutsche Reimen gefasset. Public Domain / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Stände_1568_Amman_049.png;

alle weiteren Fotos und Abbildungen:

Dr. Gerhard Rudi Pelz, Petersberg

Zitierte Literatur

→ Standardwerke, Lehrbücher und weiterführende Literatur finden Sie im Literaturverzeichnis (home-Seite oder (http://www.kraeuterabc.de/literatur/)

Dtsch. Hopfen (2020):Bocquet L. et al. (2018a): An overview of the antimicrobial properties of hop. – In: Mérillon, J. M. & C. Rivière (Hrsg.): Natural antimicrobial agents, series sustainable development and biodiversity; S. 31–54; New York (Springer).

Bocquet L. et al. (2018b): Humulus lupulus L., a very popular beer ingredient and medicinal plant: overview of its phytochemistry, its bioactivity, and its biotechnology. – Phytochem. Rev. 17: 1047–1090; (doi.org/10.1007/s11101-018-9584-y).

Čermák et al. (2015): Inhibitory effects of fresh hops on Helicobacter pylori strains. – Czech. J. Food. Sci. 33 (4): 302–307.

Draft Report (2016): (Distributed for Comment Only) Safety Assessment of Humulus lupulus (Hops)-Derived Ingredients as Used in Cosmetics. – öffentlich verfügbar unter: http://www.cir-safety.org/sites/default/files/Humulus%20lupulus%20(hops).pdf; abgerufen am 13.04.2020.

Estévez, C. L. (2019): Caracterización de ecotipos chilenos de lúpulo (Humulus lupulus L.) en la Región de los Ríos. – Examensarbeit Agraringenieur; Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias Escuela de Agronomía; 62. S.

Forster, A. et al. (2002): Xanthohumol in beer-possibilities and limitations of enrichment – Monatsschrift für Brauwissenschaft 55 (9/10): 184–194.

Franco L. et al. (2012): The sedative effect of non-alcoholic beer in healthy female nurses. – PLoS ONE 7 (7): e37290 (doi: 10.1371/journal.pone.0037290).

GfH (2018a): Mitt. d. Ges. f. Hopfenforschung e. V., 85283 Wolnzach (www.hopfenforschung.de); abgerufen am 8. April 2020.

Hoepfner (Patent von 2004): Verfahren zur Herstellung eines Getränks mit erhöhtem Xanthohumol-Gehalt; Patent Nr. DE10320250A1 vom 16.12.2004 für die Privatbrauerei Hoepfner in Karlsruhe.

Keiler, A. M. et al. (2013): Hop extracts and hop substances in treatment of menopausal complaints. – Planta Med. 79 (7): 576–579.

LFL/GfH (2019): Jahresbericht 2018, Sonderkultur Hopfen. – Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und Gesellschaft für Hopfenforschung e. V.; März 1919, Freising-Weihenstephan und Wolnzach (www.hopfenforschung.de); abgerufen am 9. April 2020; S. 43 ff.: https://e.issuu.com/embed.html?d=hopfen_jahresbericht_2018&hideIssuuLogo= true&hideShareButton=true&u=hopfenforschung.

Murakami A. et al (2006): Molecular phylogeny of wild Hops, Humulus lupulus. – Heredity 97: 66–74.

Nikolic D. et al. (2004): Metabolism of 8-prenylnaringenin, a potent phytoestrogen from hops (Humulus lupulus L.), by human liver microsomes. – Drug Metabolism and Disposition 32 (2): 272–279.

Reichholf, J. H. (2010): Warum die Menschen sesshaft wurden: Das größte Rätsel unserer Geschichte. – 320 S.; Frankfurt/M. (S. Fischer).

Rossi, R. E. et al. (2019): Benefits of Xanthohumol in Hyperlipidaemia, Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus: A Review. – Obes. Chronic. Dis. 3 (1): 14–18 (doi.org/10.17756/jocd.2019-023).

Schilcher, H. & S. Kammerer (2010): Leitfaden Phytotherapie. – 4. Aufl.; 1.232 S. (Urban & Fischer/Elsevier).

Sontheimer, J. v.; Übersetzer (1840/42) von: Ibn-al-Baiṭār († 1248): Große Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel von Abu Mohammed Abdallah ben Ahmed aus Malaga, bekannt unter dem Namen Ebn Baitar. Aus dem Arabischen übersetzt von Joseph von Sontheimer; Band I (1840) Band II (1842); Stuttgart (Hallberger); digitalisiert: BSB München.

USDA (2018): National Hop Report. – National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics Board, United States Department of Agriculture (USDA); 7 S. (https://www.usahops.org/img/blog_pdf/158.pdf).

von Bingen, H. (1997): Heilkraft der Natur „Physica”. – 551 S.; München (Pattloch / Droemer Knaur).

Wala (2020): Hopfen. – Wala-Arzneimittel; https://www.walaarzneimittel.de/de/ueber-uns/substanzen-aus-der-natur/heilpflanzenlexikon-a-z/hopfen.html; abgerufen am 12.04.2020.